Вся жизнь на Земле, жизнь всех живых организмов от простых одноклеточных бактерий до сложных биологических видов, жизнь растений, животных и человека происходит в 3-х важных составляющих: на географической поверхности Земли; в водной среде гидросферы планеты; и под бело-голубым куполом - атмосферой Земли.

Основную часть поверхности земного шара занимает мировой океан, где на материковые и безводные части приходится менее 1/3 всей поверхности Земли. Поверхность Земли состоит из земной коры, её подводной части и материковой, водной части, а также атмосферой, создающей голубой купол, обволакивающий земной шар.

Интересно, что атмосфера Земли является важной составной частью происхождения и поддержания жизни на планете, а также является и защитной оболочкой планеты. В атмосфере происходит формирование погоды на Земле, она регулирует процесс круговорота воды в природе, атмосфера защищает Землю от космических лучей и повышает температуру поверхности Земли, формируя "парниковый эффект".

Наверное, ни о чём другом люди столько не спорили, как о возникновении жизни на Земле. Да, что там. Буквально пару месяцев назад я с подругой обсуждала изображения "космонавтов", вырубленные в камне на стенах одной из Южноамериканских пирамид. А вдруг мы - потомки пришельцев? Но оставлю эту гипотезу ей. У учёных на этот счёт другие предположения.

Жизнь зародилась в водной оболочке Земли (гидросфере)

Давным-давно около 4 миллиардов лет назад , когда Земля уже немного остыла и была покрыта практически полностью тёплым океаном, произошло нечто замечательное. Насколько это удалось установить учёным (и повторить в лаборатории), в морскую воду ударила молния, и под действием электричества разрозненные молекулы, бултыхавшиеся до этого момента без дела, объединились в маленькие комочки - коацерваты. Кстати, автором теперь уже всемирно известной теории о возникновении жизни из таких вот "клубков", стал наш соотечественник биохимик Александр Опарин. Именно он первым в мире предположил, что переходным моментом от "не живого" к "живому" стала коацервация - возможность разных атомов и молекул под действием определенных факторов объединяться в структуру.

Именно в гидросфере (в водной оболочке Земли) были самые подходящие условия для этого процесса. Атомы веществ могли свободно перемещаться, не до конца остывшая кора планеты подогревала воду, ускоряя реакции, и наконец, в океане постоянно бушевали грозы, вырабатывая дармовое электричество для всех "экспериментов" природы.

Эти коацерваты, естественно, ещё нельзя было назвать живыми. По сути дела, в структуре происходили процессы, обусловленные химическими свойствами соединений. Шли реакции, "одно" присоединялось к "другому". Так, предположительно, длилось до тех пор, пока не появилась структура - молекула РНК (рибонуклеиновая кислота), которая была способна сама себя копировать.

Первые шаги жизни в водной оболочке

Теперь уже было чему эволюционировать. Вещество могло дублировать себя, а значит, могло видоизменяться. Однако это был очень-очень долгий процесс. Вот его краткая и приблизительная хронология:

- 4 миллиарда лет назад появились первые организмы, у которых даже не было ядра;

- 3 миллиарда лет назад – кто-то из них научился фотосинтезу (добывать энергию из света);

- 2 миллиарда лет – у клеток появилось ядро;

- 1 миллиард лет – появились первые многоклеточные;

- 560 миллионов лет назад – первые предки насекомых (членистоногие), оставили следы своих хитиновых покрытий;

- 510 млн – рыбы;

- 465 млн – растения начали выходить на Землю.

Покорение суши

Происходило по схеме, подобной до развития жизни в воде, только ускоренно:

- 350 млн - первые земноводные решили обживать твердь;

- 210 млн - миру явились первые млекопитающие;

- 160 млн - какой-то ящерице захотелось полетать, и она начала отращивать крылья. Птицы;

- 65 млн – не совсем эволюция, скорее наоборот. Вымерли динозавры;

- 2,6 млн - появились человекоподобные млекопитающие;

- и наконец около 100 тысяч лет назад – "люди" стали похожи на людей.

Конечно, нельзя со 100% уверенностью сказать, что всё было именно так. Потому-то и называется "теорией" . Есть факты, которые говорят в пользу этих предположений, и их достаточно много. Но поживём, увидим. Вдруг ещё окажется, что Земля на самом деле плоская, стоит на трёх китах, а людей сюда привезли пришельцы.

Введение

1. Основные оболочки земли

3. Геотермический режим земли

Заключение

Список использованных источников

Введение

Геология - наука о строении и истории развития Земли. Основные объекты исследований - горные породы, в которых запечатлена геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие нашей планеты в прошлом.

Земля постоянно изменяется. Некоторые изменения происходят внезапно и весьма бурно (например, вулканические извержения, землетрясения или крупные наводнения), но чаще всего - медленно (за столетие сносится или накапливается слой осадков мощностью не более 30 см). Такие перемены не заметны на протяжении жизни одного человека, но накоплены некоторые сведения об изменениях за продолжительный срок, а при помощи регулярных точных измерений фиксируются даже незначительные движения земной коры.

История Земли началась одновременно с развитием Солнечной системы примерно 4,6 млрд. лет назад. Однако для геологической летописи характерны фрагментарность и неполнота, т.к. многие древние породы были разрушены или перекрыты более молодыми осадками. Пробелы должны восполняться посредством корреляции с событиями, происходившими в других местах и о которых имеется больше данных, а также методом аналогий и выдвижением гипотез. Относительный возраст пород определяется на основании комплексов содержащихся в них ископаемых остатков, а отложений, в которых такие остатки отсутствуют, - по взаимному расположению тех и других. Кроме того, абсолютный возраст почти всех пород может быть установлен геохимическими методами.

В настоящей работе рассмотрены основные оболочки земли, ее состав и физическое строение.

1. Основные оболочки земли

Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу.

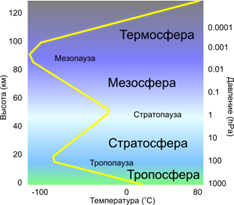

Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли. Ее нижняя граница проходит по литосфере и гидросфере, а верхняя - на высоте 1000 км. В атмосфере различают тропосферу (двигающийся слой), стратосферу (слой над тропосферой) и ионосферу (верхний слой).

Средняя высота тропосферы - 10 км. Ее масса составляет 75% всей массы атмосферы. Воздух тропосферы перемещается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Над тропосферой на 80 км поднимается стратосфера. Ее воздух, перемещающийся лишь в горизонтальном направлении, образует слои.

Еще выше простирается ионосфера, получившая свое название в связи с тем, что ее воздух постоянно ионизируется под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей.

Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Ее средняя соленость составляет 35 г/л. Температура океанической поверхности - от 3 до 32°С, плотность - около 1. Солнечный свет проникает на глубину 200 м, а ультрафиолетовые лучи - на глубину до 800 м.

Биосфера, или сфера жизни, сливается с атмосферой, гидросферой и литосферой. Ее верхняя граница достигает верхних слоев тропосферы, нижняя - проходит по дну океанских впадин. Биосфера подразделяется на сферу растений (свыше 500 000 видов) и сферу животных (свыше 1 000 000 видов).

Литосфера - каменная оболочка Земли - толщиной от 40 до 100 км. Она включает материки, острова и дно океанов. Средняя высота материков над уровнем океана: Антарктиды - 2200 м, Азии - 960 м, Африки - 750 м, Северной Америки - 720 м, Южной Америки - 590 м, Европы - 340 м, Австралии - 340 м.

Под литосферой расположена пиросфера - огненная оболочка Земли. Ее температура повышается примерно на 1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значительных глубинах вследствие высоких температур и большого давления, вероятно, находятся в расплавленном состоянии.

Центросфера, или ядро Земли, расположена на глубине 1800 км. По мнению большинства ученых, она состоит из железа и никеля. Давление здесь достигает 300000000000 Па (3000000 атмосфер), температура - нескольких тысяч градусов. В каком состоянии находится ядро, пока неизвестно.

Огненная сфера Земли продолжает охлаждаться. Твердая оболочкой утолщается, огненная - сгущается. В свое время это привело к формированию твердых каменных глыб - материков. Однако влияние огненной сферы на жизнь планеты Земля все еще очень велико. Неоднократно менялись очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы.

Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность нашей планеты, что, в свою очередь, активно влияет на биосферу Земли.

2. Состав и физическое строение земли

Геофизические данные и результаты изучения глубинных включений свидетельствуют о том, что наша планета состоит из нескольких оболочек с различными физическими свойствами, изменение которых отражает как смену химического состава вещества с глубиной, так и изменение его агрегатного состояния как функции давления.

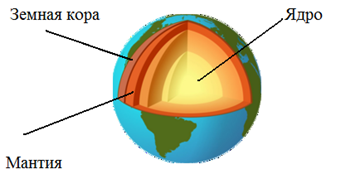

Самая верхняя оболочка Земли - земная кора - под континентами имеет среднюю толщину около 40 км (25-70 км), а под океанами - всего 5-10 км (без слоя воды, составляющего в среднем 4,5 км). За нижнюю кромку земной коры принимается поверхность Мохоровичича - сейсмический раздел, на котором скачкообразно увеличивается скорость распространения продольных упругих волн с глубиной от 6,5-7,5 до 8-9 км/с, что соответствует увеличению плотности вещества от 2,8-3,0 до 3,3 г/см3.

От поверхности Мохоровичича до глубины 2900 км простирается мантия Земли; верхняя наименее плотная зона толщиной 400 км выделяется как верхняя мантия. Интервал от 2900 до 5150 км занят внешним ядром, а от этого уровня до центра Земли, т.е. от 5150 до 6371 км, находится внутреннее ядро.

Земное ядро интересовало ученых с момента его открытия в 1936 году. Получить его изображение было чрезвычайно трудно из-за относительно малого числа сейсмических волн, достигавших его и возвращавшихся к поверхности. Кроме того, экстремальные температуры и давления ядра долгое время трудно было воспроизвести в лаборатории. Новые исследования способны обеспечить более детальную картину центра нашей планеты. Земное ядро разделяется на 2 отдельные области: жидкую (внешнее ядро) и твердую (внутреннее), переход между которыми лежит на глубине 5 156 км.

Железо - единственный элемент, который близко соответствует сейсмическим свойствам земного ядра и достаточно обильно распространен во Вселенной, чтобы представить в ядре планеты приблизительно 35% ее массы. По современным данным, внешнее ядро представляет собой вращающиеся потоки расплавленного железа и никеля, хорошо проводящие электричество. Именно с ним связывают происхождение земного магнитного поля, считая, что, подобно гигантскому генератору, электрические токи, текущие в жидком ядре, создают глобальное магнитное поле. Слой мантии, находящийся в непосредственном соприкосновении с внешним ядром, испытывает его влияние, поскольку температуры в ядре выше, чем в мантии. Местами этот слой порождает огромные, направленные к поверхности Земли тепломассопотоки - плюмы.

Внутреннее твердое ядро не связано с мантией. Полагают, что его твердое состояние, несмотря на высокую температуру, обеспечивается гигантским давлением в центре Земли. Высказываются предположения о том, что в ядре помимо железоникелевых сплавов должны присутствовать и более легкие элементы, такие как кремний и сера, а возможно, кремний и кислород. Вопрос о состоянии ядра Земли до сих пор остается дискуссионным. По мере удаления от поверхности увеличивается сжатие, которому подвергается вещество. Расчеты показывают, что в земном ядре давление может достигать 3 млн. атм. При этом многие вещества как бы металлизируются - переходят в металлическое состояние. Существовала даже гипотеза, что ядро Земли состоит из металлического водорода.

Внешнее ядро также является металлическим (существенно железным), но в отличие от внутреннего ядра металл находится здесь в жидком состоянии и не пропускает поперечные упругие волны. Конвективные течения в металлическом внешнем ядре являются причиной формирования магнитного поля Земли.

Мантия Земли состоит из силикатов: соединений кремния и кислорода с Mg, Fe, Ca. В верхней мантии преобладают перидотиты - горные породы, состоящие преимущественно из двух минералов: оливина (Fe,Mg) 2SiO4 и пироксена (Ca, Na) (Fe,Mg,Al) (Si,Al) 2O6. Эти породы содержат относительно мало (< 45 мас. %) кремнезема (SiO2) и обогащены магнием и железом. Поэтому их называют ультраосновными и ультрамафическими. Выше поверхности Мохоровичича в пределах континентальной земной коры преобладают силикатные магматические породы основного и кислого составов. Основные породы содержат 45-53 мас. % SiO2. Кроме оливина и пироксена в состав основных пород входит Ca-Na полевой шпат - плагиоклаз CaAl2Si2O8 - NaAlSi3O8. Кислые магматические породы предельно обогащены кремнеземом, содержание которого возрастает до 65-75 мас. %. Они состоят из кварца SiO2, плагиоклаза и K-Na полевого шпата (K,Na) AlSi3O8. Наиболее распространенной интрузивной породой основного состава является габбро, а вулканической породой - базальт. Среди кислых интрузивных пород чаще всего встречается гранит, a вулканическим аналогом гранита является риолит.

Таким образом, верхняя мантия состоит из ультраосновных и ультрамафических пород, а земная кора образована главным образом основными и кислыми магматическими породами: габбро, гранитами и их вулканическими аналогами, которые по сравнению с перидотитами верхней мантии содержат меньше магния и железа и вместе с тем обогащены кремнеземом, алюминием и щелочными металлами.

Под континентами основные породы сосредоточены в нижней части коры, а кислые породы - в верхней ее части. Под океанами тонкая земная кора почти целиком состоит из габбро и базальтов. Твердо установлено, что основные породы, которые по разным оценкам составляют от 75 до 25% массы континентальной коры и почти всю океаническую кору, были выплавлены из верхней мантии в процессе магматической деятельности. Кислые породы обычно рассматривают как продукт повторного частичного плавления основных пород в пределах континентальной земной коры. Перидотиты из самой верхней части мантии обеднены легкоплавкими компонентами, перемещенными в ходе магматических процессов в земную кору. Особенно "истощена" верхняя мантия под континентами, где возникла наиболее толстая земная кора.

земля оболочка атмосфера биосфера

3. Геотермический режим земли

Геотермический режим мёрзлых толщ - определяется условиями теплообмена на границах мёрзлого массива. Основные формы геотермического режима - периодические колебания температуры (годовые, многолетние, вековые и т.д.), характер которых обусловлен изменением температур на поверхности и потоком тепла из недр Земли. При распространении температурных колебаний от поверхности вглубь пород их период остаётся неизменным, а амплитуда экспоненциально убывает с глубиной. Пропорционально возрастанию глубины экстремальные температуры запаздывают на отрезок времени, называемый сдвигом фаз. При равных амплитудах колебаний температур отношение глубин их затухания пропорционально корню квадратному из отношений периодов.

Специфика геотермического режима мёрзлых толщ определяется наличием фазовых переходов "вода-лёд", сопровождаемых выделением или поглощением тепла и изменением теплофизических свойств пород. Затраты тепла на фазовые переходы замедляют продвижение изотермы 0°С, обуславливают тепловую инерцию мёрзлых толщ. В верхней части разреза мёрзлой толщи выделяется слой годовых колебаний температур. В подошве этого слоя температура соответствует среднегодовой температуре за многолетний (5-10 лет) период. Мощность слоя годовых колебаний температур изменяется в среднем от 3-5 до 20-25 м в зависимости от среднегодовой температуры и теплофизических свойств пород.

Температурное поле пород ниже слоя годовых колебаний формируется под воздействием теплового потока из недр Земли и температурных колебаний на поверхности с периодом более 1 года. Влияние на него оказывают геологическое строение, теплофизические характеристики пород и перенос тепла подземными водами, контактирующими с многолетнемёрзлыми толщами.

При деградации многолетнемёрзлых пород наиболее низкая температура отмечается глубже подошвы слоя годовых колебаний, это вызвано повышением среднегодовой температуры. При аградационном развитии температурное поле отражает охлаждение мёрзлой толщи с поверхности, что выражается в увеличении температурного градиента.

Динамика нижней границы мёрзлой толщи зависит от соотношения тепловых потоков в мёрзлой и талой зоне. Их неравенство обусловлено длиннопериодными колебаниями температур на поверхности, которые проникают на глубину, превышающую мощность мёрзлой толщи. От особенностей геотермического режима и его изменений под воздействием горных выработок и других инженерных сооружений существенно зависят инженерно-геологические и гидрогеологические условия разработки месторождений. Изучение геотермического режима и прогноз его изменения проводится в ходе геокриологической съёмки.

Заключение

Индивидуальное лицо планеты, подобно облику живого существа, во многом определяется внутренними факторами, возникающими в ее глубоких недрах. Изучать эти недра очень трудно, так как материалы, из которых состоит Земля, непрозрачны и плотны, поэтому объем прямых данных о веществе глубинных зон весьма ограничен.

Существует много остроумных и интересных методов изучения нашей планеты, но основная информация о ее внутреннем строении получена в результате исследований сейсмических волн, возникающих при землетрясениях и мощных взрывах. Каждый час в различных точках Земли регистрируется около 10 колебаний земной поверхности. При этом возникают сейсмические волны двух типов: продольные и поперечные. В твердом веществе могут распространяться оба типа волн, а вот в жидкостях - только продольные.

Смещения земной поверхности регистрируются сейсмографами, установленными по всему земному шару. Наблюдения скорости, с которой волны проходят сквозь Землю, позволяют геофизикам определить плотность и твердость пород на глубинах, недоступных прямым исследованиям. Сопоставление плотностей, известных по сейсмическим данным и полученным в ходе лабораторных экспериментов с горными породами (где моделируются температура и давление, соответствующие определенной глубине Земли), позволяет сделать вывод о вещественном составе земных недр. Новейшие данные геофизики и эксперименты, связанные с исследованием структурных превращений минералов, позволили смоделировать многие особенности строения, состава и процессов, происходящих в глубинах Земли.

Зації життя. Основними структурними елементами тут виступають біогеоценози, оточуюче їх середовище, тобто географічна оболонка Землі (атмосфера, ґрунт, гідросфера, сонячна радіація, космічне випромінювання та ін.), антропогенний вплив. У загальному вигляді В.І. Вернадський основними структурними компонентами біосфери назвав живу, косну і біокосну речовину з їх унікальними життєво важливими функці ...

Не на этом ли пути можно обнаружить мостик между неживой и живой природой. Решающее слов в этом вопросе принадлежит различным будущим биохимическим и генетическим исследованиям. Таким образом, основные гипотезы о происхождении жизни на Земле можно разделить на 3 группы: 1) религиозная гипотеза о "божественном" происхождения жизни; 2) "панспермия" - жизнь возникла в космосе и затем была занесена...

25 мг. Витамин U способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержится в петрушке, соке свежей белокочанной капусты. 1.1.6. Прочие вещества пищевых продуктов. Кроме рассмотренных основных веществ пищевые продукты содержат органические кислоты, эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, дубильные вещества, красящие вещества и фитонциды. Органические кислоты содержатся в...

Еще и менее важные ортодоксальные школы, как, например, грамматическая, медицинская и другие, отмеченные в сочинении Мадхавачарьи. К числу неортодоксальных систем относятся главным образом три основные школы - материалистическая (типа чарвака), буддийская (вайбхашика, саутрантика, йогочара и мадьямака) и джайнская. Их называют неортодоксальными потому, что они не признают авторитета вед. 1) ...

Последние годы наука о природе все более впадает в крайности. С одной стороны, она устремляет свой взор в бездонные просторы Вселенной, с другой - вперяет его в не менее неисчерпаемые глубины микромира. При этом само собой разумеется, что где-то посередине, в мире житейских масштабов, все установлено давно и навсегда. Какой безумец рискнет ныне опровергать представление о шарообразности и выпуклости Земли или о гелиоцентрическом строении Солнечной системы? И все-таки я утверждаю: человечество ошибается!

Вселенная устроена совсем не так, как нас учат в школе, как об этом написано в учебниках и энциклопедиях. В этой мысли я утвердился после долгих бессонных ночей, проведенных у телескопа, над чертежами и выкладками.

Вот мои постулаты. Их тоже три (как у Эйнштейна).

1,Да, Земля действительно есть сфера с радиусом около 6400 км, но сфера полая, и мы живем не на внешней, а на внутренней ее поверхности. Все многообразие объектов и явлений природы, весь видимый мир заключен внутри этой сферы.

2, Земля неподвижна.

3,Лучи света распространяются по окружностям, проходящим через центр мира, скорость же света замедляется по мере приближения к центру мира.

Каждая теория должна опираться на строгие доказательства. С чего обычно начинают убеждать школьника в том, что Земля выпукла? С общеизвестной истории с кораблем, отправляющимся в плавание. Вот корабль достиг горизонта и начинает медленно скрываться за ним. Вот провожающие видят с берега лишь палубу и мачты, вот одни только мачты, вот из-за горизонта виднеется лишь вымпел - и наконец корабль исчезает из виду.

Все верно в этой картине. Но разве для объяснения этого факта так уж необходимо предположение о выпуклости Земли?

Обратимся к моей системе мира (см. рисунок). Дуга окружности, отмеченная цифрой 1,- это путь светового луча, который приходит к наблюдателю. Заштрихованная область, в которую уходит корабль, наблюдению недоступна. Последовательные положения корабля позволяют легко проследить процесс его исчезновения за горизонтом.

Ну да бог с ним, с кораблем. Займемся более фундаментальными проблемами.

День и ночь. Их принято объяснять вращением Земли вокруг своей оси. Но такое объяснение отнюдь не единственно возможное. В моей системе смена дня и ночи происходит в результате движения Солнца вокруг центра мира по сложной спиральной траектории (см. рисунок). Каждому витку спирали соответствует определенное время года.

Солнце в моей системе не гигантский раскаленный шар, каким мы считаем его по традиции. Я скорее уподоблю его узконаправленному прожектору, лучи которого расходятся в виде своеобразного криволинейно расширяющегося веера. Легко заметить, что при этом за Солнцем в направлении центра мира должен пролегать шлейф мрака и темноты. Когда Луна в своем блуждании по орбите заходит в эту мрачную зону, на Земле случается лунное затмение (см. рисунок, участок 3). Когда же она входит в область света и загораживает собою часть солнечных лучей, идущих к земной поверхности, случается затмение солнечное.

В центре мира располагается сгусток материи, ^обретший форму эластичного шара. Поверхность его. усеяна светлыми точками - звездами. Центр мира есть средоточие не только материи, но и энергии. Она излучается непрерывными потоками, достигающими Земли в виде звездного света и космического излучения. Астероиды и планеты суть также порождения центра мира:в некоторые критические фазы развития они исторгаются оттуда и медленно удаляются по раскручивающимся спиральным траекториям - на радость астрономам, которые открывают их по мере поступления.

Я уже замечал, что все, кто сталкивается с моей теорией впервые, поначалу недоумевают: как все многообразие явлений природы, весь безграничный космос может умещаться внутри столь небольшой сферы? Как" огромный небосвод, усеянный мириадами звезд и обнимающий Землю со всех сторон, может быть представлен малым сгустком материи со светящимися точками на нем? Они забывают, что это не просто сгусток, а центр мира, который есть средоточие. Инерция мышления не позволяет им осмыслить мою стройную картину мира с позиции трех постулатов. А между тем здесь все просто (см. рисунок, участок 4). Лучи света приходят к наблюдателю от нижней части шаровидного центрального сгустка материи по круговым траекториям, причем под всеми углами к земной поверхности- от нуля до девяноста градусов. Потому-то наблюдателю и кажется, что искрящийся звездами небесный свод нависает над ним подобно куполу.

Новое всегда озадачивает. Как сказано кем-то из великих, «каждая новая теория должна быть немножко сумасшедшей». Но мне-то лично кажется сумасшедшей старая система мира, где расстояния до небесных тел измеряются так называемыми астрономическими числами: до Луны -384 400 километров, до Солнца-149 500 000 километров, до ближайшей звезды - 40 000 000 000 000 километров! Ошибись наборщик и добавь к подобному числу па- ру-другую нулей - вряд ли кто заметит ошибку, почует неточность. Здравый смысл не в состоянии воспринимать такие вещи. Происходит чудовищная инфляция нулей!

А что у меня? Ни одно из расстояний не превышает 12 тысяч километров. Непосвященным и это может показаться странным.

1. Предположение о непрямолинейном распространении света делает объяснимым исчезновение корабля за горизонтом в мире Кифы Васильевича. 2. То же самое предположение позволяет объяснить, почему в этом гипотетическом мире лучи Солнца в течение дня меняют свой наклон к земной поверхности. 3. Так во «внутреннем мире» происходят лунные затмения. 4. Так во «внутреннем мире» возникает иллюзия звездного купола. 5. Так в результате инверсии относительно земной поверхности околоземной мир переходит внутрь земной сферы. 6. Схема эксперимента, который позволил бы Ки- фе Васильевичу доказать, что лучи света распространяются не прямолинейно. 7. Схема, поясняющая отсутствие тяготения во «внутреннем мире».

Ведь, например, вышеуказанное расстояние до Луны «убедительно» подтверждают данные радиолокации. Но что измеряет радиолокация? Разве расстояние? Нет. Она замеряет время, за которое совершает свой путь до Луны и обратно радиосигнал. Вот все, что может дать на этот счет эксперимент. А дальше - вычисления на базе старой системы мира. Время множится на «скорость света», с которой якобы распространяется сигнал, на так называемую «мировую постоянную» с, приблизительно равную тремстам тысячам километров в секунду. И пожалуйста! - вот вам и астрономическая величина. Но беда (беда старой теории!) в том, что этой постоянной скорости с нет и быть не может. Скорость света замедляется по мере приближения к центру мира (см. мой третий постулат!). И здесь результат умножения времени на среднюю скорость света не может превысить 12 тысяч километров. А скорость света в каждой точке пространства есть предел для скорости распространения любого сигнала,- «его же не пе- рейдеши» (это еще до меня справедливо отметил другой гениальный мыслитель нашего времени - Альберт Эйнштейн).

А посему полеты к звездам по сей день остаются проблемой, ибо времена, за которые можно достичь звезд, и в моей системе мира очень и очень велики.

Впрочем, кто знает, может быть, найдется способ пронзать пространство по иным траекториям? Цель заманчива: поистине до самой далекой планеты не так уж и далеко! Не дальше, чем от Москвы до Владивостока. Но близок локоть, да не укусишь.

Конечно, и в моей теории есть белые пятна - богатое поле для исследований и новых чудесных открытий. Ну, например, как выглядит наша Земля снаружи? И что ее окружает?

Лично я после долгих раздумий пришел к следующему выводу. Подобно Луне и планетам, Земля снаружи пустынна и покрыта кратерами. Более того, она, в свою очередь, является планетой в каком-то более крупном, объемлющем ее и тоже замкнутом мире. Рассуждая по аналогии, неизбежно прихожу к выводу, что жизнь на Луне и других планетах есть, но не снаружи, а внутри. И это радостно.

Как тут не переосмыслить известное сочинение знаменитого Свифта о путешествиях Гулливера! Выйди Гулливер на внешнюю поверхность Земли, он оказался бы карликом в том мире. А проникни он внутрь Луны или другой планеты, его сочли бы тал великаном. Вот вам и Гулливер, и лилипуты и гиганты-бробдинднеги!

Всякое новое знание несет пользу цивилизации, и моя теория тоже. Глубинное бурение должно быть повсеместно запрещено. Ибо мы не знаем толщины земной оболочки и рискуем пробурить ее и выпустить всю благодатную атмосферу в иной мир.

И еще несколько слов в заключение.

В свое время существовала планетарная модель атома. Однако она оказалась несостоятельной. Уверен, что такая же участь ждет планетарную модель Солнечной системы и включающую ее в себя модель Вселенной. Пусть и моя теория не останется в веках, пусть и она в свое время заменится более совершенной. Но на данном этаж развития науки именно в ней содержите) истина.

Земля древних была плоской. Потом ученые загнули края диска, превратили его в сферу, предоставив всему живому ее выпуклую поверхность. Я полагаю, что они загнули не туда.

Рукопись Кифы Васильевича подготовили к печати доктор физико-математических наук Ю. ПОПОВ и кандидат физико-математических наук Ю. ПУХНАЧЕВ. Они же комментируют изложенную в рукописи теорию .

Скульптура "Земной шар". Установлена в Ватикане!

Размышления Кифы Васильевича о том, что мы живем где-то внутри, поначалу ошеломляют, не правда ли? Но если вдуматься: в чем же не прав автор странной теории? Где он грешит против истины, против очевидных фактов? Попробуйте, читатель, доказательно опровергнуть его умозаключения - и вы убедитесь, что сделать это не так уж просто! Дело в том, что картина мира, которую рисует Кифа Васильевич, при всей ее кажущейся нелепости может быть подкреплена строгими соотношениями, связанными с геометрическим преобразованием, называемым инверсией.

На рисунке справа и в подписи к нему дано строгое определение этой математической операции. Выражаясь же описательно, ее можно уподобить отражению в кривом зеркале. Роль зеркала при этом исподняет некоторая сфера; каждая точка вне сферы в результате «отражения» попадает внутрь нее.

Если в качестве такой сферы взять земную поверхность, то Вселенная словно вывернется наизнанку: все окружающее Землю пространство очутится внутри шарика, из необъятных далей космоса в окрестность центра земной сферы соберутся в небольшой сгусток планеты, звезды, галактики...

Любопытные превращения претерпят при этом лучи света. Дело в том, что инверсия преобразует прямые в окружности. И коль скоро световые лучи представляются нам прямолинейными, то в результате инверсии они, чтобы уложиться внутрь земной сферы, свернутся в кольца, приобретут вид окружностей, проходящих через центр этой сферы (см. рсунок). Используя математические формулы, на которых мы не останавливаемся на страницах популярного журнала, можно убедиться, что скорость распространения света, бывшая постоянной вне сферы, внутри нее должна убывать по мере приближения к центру сферы обратно пропорционально квадрату расстояния до него.

Вглядитесь внимательнее в картину, которая предстает благодаря описанному преобразованию: перед вами вырисовываются черты странного мира, созданного воображением Кифы Васильевича.

Впрочем, несмотря на разительную странность этого мира, все в нем, на взгляд его обитателей, будет выглядеть точно так же, какой предстает перед нами окружающая нас реальность. В самом деле, размеры и форму, расстановку и взаимное расположение рассматриваемых нами предметов мы оцениваем по углам, под которыми в зрачки наших глаз приходят лучи света от этих предметов. А инверсия сохраняет углы, под которыми пересекаются линии,- в том числе и траектории световых лучей. Стало быть, переместившись благодаря инверсии из привычного для нас мира в мир Кифы Васильевича, мы видели бы все предметы под точно теми же углами, под которыми видели их прежде. Мы не заметили бы никакой зримой разницы между прежним и преобразованным миром, а значит, не смогли бы определить на глазок, на основе лишь зрительных впечатлений, где мы живем - на Земле или внутри Земли.

Получается, что теория Кифы Васильевича ничем не противоречит очевидным, видным невооруженными очами фактам! Чтобы опровергнуть его фантастические построения, необходимы эксперименты.

На верхнем конце длинной вертикальной штанги перпендикулярно к ней укрепим зеркало. С другого конца штанги пустим вдоль нее по направлению к зеркалу луч лазера. Покуда штанга стоит перпендикулярно к земной поверхности (см. рисунок на стр. 131, участок 6), луч будет идти по прямой и, отразившись от зеркала, вернется в ту же точку, откуда был выпущен. Так будет и в привычном для нас мире и в мире Кифы Васильевича. Будем теперь наклонять штангу и при этом внимательно следить, что происходит с отраженным от зеркала лучом. В привычном для нас мире, где свет распространяется по прямым, испущенный и отраженный лучи по- прежнему сливались бы. В мире Кифы Васильевича они разошлись бы: испущенный луч, искривляясь все сильнее по мере наклона штанги, падал бы на зеркало уже не перпендикулярно и, отразившись, пошел бы но иной траектории. Расщепление луча можно было бы подтвердить смещением зайчика на подходящем экране.

Эксперимент, казалось бы, четкий и доказательный, но есть у него уязвимое место.

Вообразим в пространстве некоторую сферу (на схеме она изображена утолщенной окружностью). Каждой точке пространства поставим в соответствие другую точку так, чтобы обе лежали на одном радиальном луче, исходящем из центра сферы, и расстояния от них до центра сферы были обратно пропорциональны друг другу. Коэффициент пропорциональности возьмем равным квадрату радиуса сферы: тогда каждой ее точне будет соответствовать та же точна, и в итоге сфера останется на месте.

Так совершается преобразование инверсии. Прямые линии при этом превращаются в окружности (прямолинейными останутся лишь те, что проходят через центр сферы). На схеме соответствующие друг другу прямые и окружности изображены линиями одинакового рисунка. Прямые, пересекающиеся под некоторым углом, в результате инверсии переходят в окружности, пересекающиеся под тем же углом. Поэтому тело М, видное из точки В под указанным на схеме углом, перейдет в тело М", видно из точки В" под таким же углом (если предполагать, что свет внутри сферы распространяется по окружности).

Вот она - внутренняя полость радиусом в известные нам 6370 км. В центре находится специальный механизм, обеспечивающий визуальные эффекты звездного неба: Звездная Сфера (ЗС). На ЗС изображены звезды. Вдоль неё передвигаются планеты и Солнце. Причем, Солнце не есть осветительный прибор: свет создает половина вращающейся звездной сферы, а Солнце вносит лишь небольшой добавок.

Статья подготовлена по материалам журнала "Наука и жизнь" за 1981 год (№6, "А все-таки она вогнутая!" из архива Кифы Васильевича).

Введение

1. Гипотезы происхождения Земли и их обоснование

2. Формирование внутренних оболочек Земли в процессе ее геологической эволюции

2.1 Основные этапы эволюции Земли

2.2 Внутренние оболочки Земли

3.1 Гидросфера

3.2 Атмосфера

Заключение

Архей и протерозой - две наиболее крупные эры, в течение которых начала формироваться жизнь на уровне микроорганизмов. Эти две эры объединяют в «надэру» - криптозой (время скрытой жизни). Первые многоклеточные организмы появились в самом конце протерозоя около 600 млн. лет назад.

Примерно 570 млн. лет назад, когда на Земле практически сформировались благоприятные условия для жизни, началось бурное развитие живых организмов. С этого момента наступило «время явной жизни» - фанерозой. Этот отрезок геологической истории подразделяют на 3 эры - палеозой, мезозой и кайнозой. Последняя эра, с точки зрения гео- и биологии, продолжается до сих пор. Следует отметить, что появление и развитие жизни на земле привело к значительному изменению твердой оболочки Земли (литосферы), гидросферы и атмосферы, а возникновение разумной жизни (человека) за короткий временной интервал вызвало глобальные изменения в эволюции планеты. Мезозойская эра характеризуется активным проявлением магматической деятельности, интенсивным процессом горообразования. В этой эре господствовали динозавры.

Различия в составе горных пород от одной эпохи к другой, в свою очередь, обусловлены резкими изменениями природно-климатических и физических условий на планете. Установлено, что климат на Земле многократно менялся, потепления сменялись резкими похолоданиями, происходили поднятия и опускания суши. Случались и крупные космические катастрофы: столкновения с метеоритами, кометами и астероидами. На Земле обнаружено большое число метеоритных кратеров крупных размеров. Самый крупный из них на полуострове Юкатан имеет диаметр более 100 км; его возраст- 65 млн. лет - практически совпадает с окончанием мелового и началом палеогенового периода. Многие палеонтологи именно с этой крупнейшей катастрофой связывают вымирание динозавров.

Изменения климата и температуры во многом обусловлены астрономическими факторами: наклоном земной оси (многократно менялся), возмущениями планет-гигантов, активностью Солнца, движением Солнечной системы вокруг Галактики. Согласно одной из гипотез резкие изменения климата происходят раз в 210- 215 млн. лет (галактический год), когда Солнечная система, обращаясь вокруг центра Галактики, проходит через газопылевое облако. Это способствует ослаблению солнечного излучения и, как следствие, похолоданию на планете. В эти моменты на Земле наступают ледниковые эпохи – появляются и растут полярные шапки. Последняя ледниковая эпоха началась примерно 5 млн. лет назад и продолжается до сих пор. Ледниковая эпоха характеризуется периодическими колебаниями температуры (раз в 50 тысяч лет). При похолоданиях (ледниковый период) ледники могут распространяться от полюсов к экватору до 30- 40 градусов. Сейчас мы живем в «межледниковый» период ледниковой эпохи. Наследство ледниковой эпохи - зона вечной мерзлоты (в России свыше половины ее территории).

2.2 Внутренние оболочки Земли

В настоящее время, как известно, Земля имеет ядро, состоящее в основном из железа и никеля. Вещества, содержащие более легкие элементы (кремний, магний и другие), постепенно «всплывали», образуя мантию и кору Земли. Самые легкие элементы вошли в состав океанов и первичной атмосферы Земли. Материалы, слагающие твердую Землю, непрозрачны и плотны. Поэтому их исследования возможны лишь до глубин, составляющих ничтожную часть радиуса Земли. Самые глубокие пробуренные скважины и имеющиеся в настоящее время проекты ограничены глубинами 10- 15 км, что составляет немногим более 0,1% от радиуса. Поэтому сведения о глубоких недрах Земли получают, используя лишь косвенные методы. К ним относятся сейсмический, гравитационный, магнитный, электрический, электромагнитный, термический, ядерный и другие методы . Наиболее надежным из них является сейсмический. Он основан на наблюдении сейсмических волн, возникающих в твердой Земле при землетрясениях. Сейсмические волны дают возможность составить представление о внутреннем строении Земли и об изменении физических свойств вещества земных недр с глубиной.

Сейсмические волны бывают двух типов: продольные и поперечные. В продольных волнах частицы сдвигаются вдоль направления, в поперечных – перпендикулярно к этому направлению. Скорость продольных волн больше, чем поперечных. Когда сейсмическая волна встречает какую-либо границу раздела, происходит ее отражение и преломление. Наблюдая сейсмические колебания можно определить глубину границ, на которых происходит изменение свойств пород, и величину самих изменений.

Поперечные волны не могут распространяться в жидкой среде, поэтому наличие поперечных волн говорит о том, что литосфера является твердой вплоть до больших глубин. Однако, начиная с глубины 3000 км, поперечные волны распространяться не могут. Отсюда вывод: внутренняя часть литосферы образует ядро, которое находится в расплавленном состоянии. Кроме того само ядро еще делится на две зоны: внутреннее твердое ядро и жидкое внешнее (слой между 2900 и 5100 км).

Твердая оболочка Земли тоже неоднородна – в ней имеется резкая поверхность раздела на глубине около 40 км. Эта граница называется поверхностью Мохоровичича. Область выше поверхности Мохоровича называется корой, ниже мантией.

Мантия распространяется до глубины 2900 км. Она подразделяется на 3 слоя: верхний, промежуточный и нижний. Верхний слой – астеносфера, характеризуется относительно малой вязкостью вещества. В астеносфере находятся очаги вулканов. Понижение температуры плавления вещества астеносферы приводит к образованию магмы, которая по трещинам и каналам земной коры может изливаться на поверхность Земли. Промежуточный и нижний слои находятся в твердом, кристаллическом состоянии.

Верхний слой Земли называют земной корой и подразделяется на несколько слоев. Самые верхние слои земной коры состоят преимущественно из пластов осадочных горных пород, образовавшихся путем осаждения различных мелких частиц, главным образом в морях и океанах. В этих пластах захоронены остатки животных и растений, населявших в прошлом земной шар. Общая мощность (толщина) осадочных пород не превышает 15- 20 км.

Различие скорости распространения сейсмических волн на континентах и на дне океана позволило сделать вывод о том, что на Земле существуют два главных типа земной коры: континентальный и океанический.

Мощность коры континентального типа в среднем 30- 40 км, под многими горами достигает местами 80 км. Обычно ниже осадочных пород выделяют два главных слоя: верхний – «гранитный», близкий по физическим свойствам и составу к граниту и нижний, состоящий из более тяжелых пород - «базальтовый» (предполагается, что он состоит главным образом из базальта). Толщина каждого из этих слоев в среднем 15- 20 км. Однако, во многих местах не удается установить границу между гранитным и базальтовым слоями.

Океаническая кора гораздо тоньше (5- 8 км). По составу и свойствам она близка к веществу нижней части базальтового слоя континентов. Но этот тип коры свойствен только глубоким участкам дна океанов, не менее 4 тыс. м. На дне океанов есть области, где кора имеет строение континентального или промежуточного типа.

3. Возникновение атмосферы и гидросферы Земли и их роль в появлении жизни

3.1 Гидросфера

земля планета оболочка атмосфера гидросфера

Гидросфера – это совокупность всех водных объектов Земли (океанов, морей, озер, рек, подземных вод, болот, ледников, снежного покрова).

Большая часть воды сосредоточена в океане, значительно меньше - в континентальной речной сети и подземных водах. Также большие запасы воды имеются в атмосфере, в виде облаков и водяного пара. Свыше 96% объёма гидросферы составляют моря и океаны, около 2% - подземные воды, около 2% - льды и снега, около 0,02% - поверхностные воды суши. Часть воды находится в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте, представляя собой криосферу . Основная масса льдарасполагается насуше - главнымобразом, в Антарктиде иГренландии. Общая масса егооколо 2,42*10 22 г. Если быэтот лед растаял, то уровень Мирового океана повысился бы примернона 60 м. При этом 10 % суши оказалось бы затопленной морем.

Поверхностные воды занимают сравнительно малую долю в общей массе гидросферы.

История образования гидросферы

Считается, что при разогреве Земли, кора вместе с гидросферой и атмосферой образовались в результате вулканической деятельности – выброса лавы, пара и газов из внутренних частей мантии. Именно в виде пара часть воды поступила в атмосферу.

Значение гидросферы

Гидросфера находится в постоянном взаимодействии с атмосферой, земной корой и биосферой. Циркуляция воды в гидросфере и ее большая теплоемкость уравнивают климатические условия на различных широтах. Гидросфера поставляет водяной пар в атмосферу водяной пар благодаря инфракрасному поглощению создает значительный парниковый эффект, поднимающий среднюю температуру поверхности Земли примерно на 40 °С. Гидросфера влияет на климат и другими путями. Она запасает большие количества тепла летом и постепенно отдает их зимой, смягчая сезонные колебания температуры на континентах. Она переносит, кроме того, тепло из экваториальных районов в умеренные и даже полярные широты.

Поверхностные воды играют важнейшую роль в жизни нашей планеты, являясь основным источником водоснабжения, орошения и обводнения.

Наличие гидросферы сыграло решающую роль в возникновении жизни на Земле. Мы знаем сейчас, что жизнь зародилась в океанах, и прошли миллиарды лет, прежде чем стала обитаемой суша.

3.2 Атмосфера

Атмосфера представляет собой газовую оболочку, окружающую Землю и вращающуюся с ней как единое целое. Атмосфера состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H 2 O) и углекислого газа (CO 2). Содержание азота по объему составляет 78,08 %, кислорода – 20,95% , в меньшем количестве содержаться аргон, углекислота, водород, гелий, неон и некоторые другие газы. В нижней части атмосферы содержится также водяной пар (до 3% в тропиках), на высоте 20-25 км имеется слой озона, хотя его количество невелико, но роль его очень значительна.

История образования атмосферы.

Атмосфера образовалась, главным образом, из газов, выделенных литосферой после формирования планеты. На протяжении миллиардов лет атмосфера Земли претерпела значительную эволюцию под влиянием многочисленных физико-химических и биологических процессов: диссипация газов в космическое пространство, вулканическая деятельность, диссоциация (расщепление) молекул в результате солнечного ультрафиолетового излучения, химические реакции между компонентами атмосферы и горными породами, дыхание и обмен веществ живых организмов. Так современный состав атмосферы значительно отличается от первичного, который имел место 4,5 млрд лет назад, когда сформировалась кора. Согласно наиболее распространённой теории, атмосфера Земли во времени пребывала в четырёх различных составах. Первоначально она состояла из лёгких газов (водорода и гелия), захваченных из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфер (570-200 млн. л. до н.э.). На следующем этапе активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углеводородами, аммиаком, водяным паром). Так образовалась вторичная атмосфера (200 млн. л.н.- наших дней). Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс образования атмосферы определялся следующими факторами:

· постоянная утечка водорода в межпланетное пространство;

· химические реакции, происходящие в атмосфере под влиянием ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некоторых других факторов.

Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы, характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо большим - азота и углекислого газа (образованы в результате химических реакций из аммиака и углеводородов).

С появлением на Земле живых организмов, в результате фотосинтеза, сопровождающегося выделением кислорода и поглощением углекислого газа, состав атмосферы начал меняться. Первоначальнокислород расходовался на окисление восстановленных соединений - углеводородов, закисной формы железа, содержавшейся в океанах и др. По окончанию данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти. Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая окислительными свойствами.

В течение фанерозоя состав атмосферы и содержание кислорода претерпевали изменения. Так, в периоды угленакопления содержание кислорода в атмосфере заметно превышало современный уровень. Содержание углекислого газа могло повышаться в периоды интенсивной вулканической деятельности. В последнее время на эволюцию атмосферы стал оказывать влияние и человек. Результатом его деятельности стал постоянный значительный рост содержания в атмосфере углекислого газа из-за сжигания углеводородного топлива.

Строение атмосферы.

Атмосфера имеет слоистое строение. Выделяют тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу. На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы - около 20 %; масса мезосферы - не более 0,3 %, термосферы - менее 0,05 % отобщей массы атмосферы.

Тропосфера- нижний, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8 - 10 км, в умеренных широтах до 10 - 12 км, на экваторе - 16 - 18 км. В тропосфере сосредоточено примерно 80-90% всей массы атмосферы и почти все водяные пары. В тропосфере протекают физические процессы, которые обусловливают ту или иную погоду. В тропосфере осуществляются все превращения водяного пара. В ней образуются облака и формируются осадки, циклоны и антициклоны, очень сильно развито турбулентное и конвективное перемешивание.

Над тропосферой находится стратосфера. Стратосфера характеризуется постоянством или ростом температуры с высотой и исключительной сухостью воздуха, почти нет водяного пара. Процессы в стратосфере практически не влияют на погоду. Стратосфера располагается на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11-25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25-40 км от −56,5 до 0,8°С (верхний слой стратосферы). Достигнув на высоте около 40 км значения около 0°С, температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой. Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой») (на высоте от 15-20 до 55-60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере.

Важный компонент стратосферы и мезосферы - О 3 , образующийся в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте ~ 30 км. Общая масса О 3 составила бы при нормальном давлении слой толщиной 1,7-4,0 мм, но и этого достаточно для поглощения губительного для жизни УФ-излучения Солнца.

Следующийслой, лежащий над стратосферой, это мезосфера. Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80-90 км. Температура воздуха до высоты 75-85 км понижается до −88 °С. Верхней границей мезосферы является мезопауза, где расположен температурный минимум, выше температура вновь начинает расти. Далее начинается новый слой, который называется термосферой. Температура в ней быстро растет, достигая 1000 – 2000 °С на высоте 400 км. Выше 400 км температура почти не меняется с высотой. Температура и плотность воздуха очень сильно зависят от времени суток и года, а также от солнечной активности. В годы максимума солнечной активности температура и плотность воздуха в термосфере значительно выше, чем в годы минимума.

Далее расположена экзосфера. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация). Далееэкзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.

Значение атмосферы.

Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы.

Плотные слои воздуха - тропосфера и стратосфера - защищают нас от поражающего действия радиации. При достаточном разрежении воздуха, на высотах более 36 км, интенсивное действие на организм оказывает ионизирующая радиация - первичные космические лучи; на высотах более 40 км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть солнечного спектра.

Озон, находящийся в верхней атмосфере, служит своеобразным щитом, охраняющим нас от действия ультрафиолетового излучения Солнца. Без этого щита развитие жизни на суше в ее современных формах вряд ли было бы возможно.

Заключение

Планета Земля образовалась примерно 4,6 млрд. лет назад и прошла несколько этапов эволюции. В течение этих периодов поверхность планеты постоянно изменялась: происходило формирование рельефа планеты, появилась водная оболочка – гидросфера, газовая оболочка – атмосфера. Возникновение гидросферы и атмосферы явилось началом возникновения жизни на планете. Так именно в водной среде зародились первые живые организмы, появление атмосферы способствовало их выходу на сушу. И на сегодняшний день на Земле постоянно происходят землетрясения, извержения вулканов, поверхность Земли постоянно подвержена влиянию не только внутренних процессов, но и внешних (эрозия под действием ветра, воды, ледников и т.п.), также огромное влияние оказывает и деятельность человека - это говорит о том, что наша планета продолжает эволюционировать, и через несколько тысяч лет и более ее облик и состояние может масштабно измениться.

Список литературы

1. Кожевников Н.М., Краснодембский Е.Г., Ляпцев А.В.,Тульверт В.Ф. Концепции современного естествознания. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

2. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М.: Наука, 1989.

3. Левитан Е.П. Эволюционирующая Вселенная. М.: Просвещение, 1993.

4. Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. – М.: Наука, 1997.

5. http://ru.wikipedia.org

Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М.: Наука, 1989. – С.367.

Кожевников Н.М., Краснодембский Е.Г., Ляпцев А.В.,Тульверт В.Ф. Концепции современного естествознания. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – С.141.