Шрифт: Arial Verdana Tahoma Times Georgia Courier 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24

Атлантический океан - второй по величине океан после Тихого океана

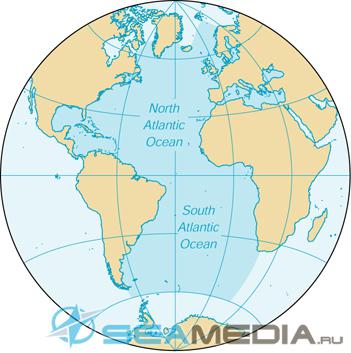

— второй по величине океан после Тихого океана . Площадь 91,6 млн. км², из которых около четверти приходится на внутриконтинентальные моря. Площадь прибережных морей невелика и не превышает 1 % от общей площади акватории. Объём вод составляет 329,7 млн. км³, что равно 25 % объема Мирового океана. Средняя глубина 3600 м, наибольшая — 8742 м (жёлоб Пуэрто-Рико). Атлантический океан имеет сильно изрезанную береговую линию с выраженным членением на региональные акватории: моря и заливы. Название произошло от имени титана Атласа (Атланта) в греческой мифологии или от легендарного острова Атлантида.

Из всех океанов Атлантический занимает наиболее важное место в жизни человечества. Сложилось это исторически.

Как и Тихий океан, Атлантический вытянут от субарктических широт до Антарктиды, но уступает ему по ширине. Наибольшей ширины Атлантика достигает в умеренных широтах и сужается к экватору.

Береговая линия океана сильно расчленена в Северном полушарии, а в Южном изрезана слабо. Большая часть островов лежит близ материков.

С древнейших времен Атлантический океан стал осваиваться человеком. На его берегах в разные эпохи возникли центры мореплавания в Древней Греции, Карфагене, Скандинавии. Его воды омывали легендарную Атлантиду, о географическом положении которой в океане до сих пор спорят ученые.

С эпохи Великих географических открытий Атлантический океан стал главным водным путем на Земле.

Комплексные исследования природы Атлантики начались только в конце XIX в. Английская экспедиция на судне «Челленджер» произвела промеры глубин, собрала материал о свойствах водных масс, об органическом мире океана. Особенно много данных о природе океана было получено в период проведения Международного геофизического года (1957-1958). И в наши дни экспедиционная эскадра из кораблей науки многих стран продолжает вести исследования водных масс, рельефа дна. Океанологи изучают взаимодействие океана с атмосферой, исследуют природу Гольфстрима и других течений.

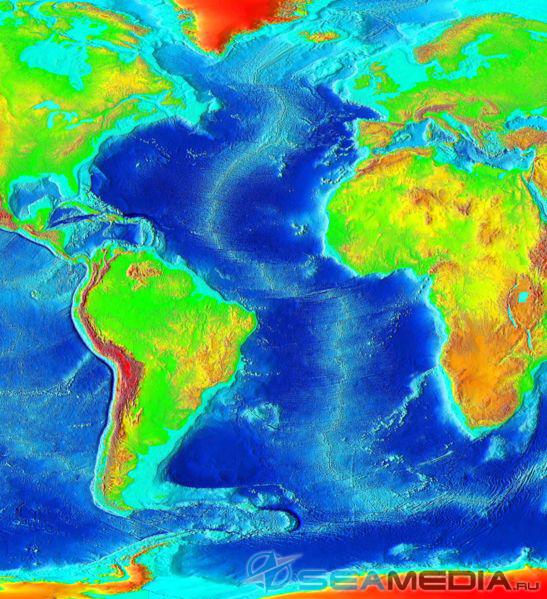

Согласно теории литосферных плит Атлантический океан сравнительно молод. Рельеф его дна не так сложен, как в Тихом океане. Через всю Атлантику почти по меридиану протянулся гигантский хребет. В одном месте он выходит на поверхность - это остров Исландия. Хребет делит ложе океана на две почти равные части. К берегам Европы и Северной Америки прилегают обширные шельфы.

Климат Атлантического океана разнообразен, так как он лежит во всех климатических поясах. Наиболее широкая часть океана лежит не в экваториальных, как Тихий океан, а в тропических и умеренных широтах. В этих широтах, так же как и над Тихим океаном, дуют пассаты и западные ветры умеренных широт. Зимой в умеренных широтах часто разыгрываются штормы, в Южном полушарии они бушуют во все сезоны года.

Особенность климата отражается на свойствах водных масс. Температура поверхностных вод здесь в среднем значительно ниже, чем в Тихом и Индийском океанах. Объясняется это охлаждающим влиянием вод и льдов, выносимых из Северного Ледовитого океана и из Антарктики, а также интенсивным перемешиванием водных масс. Заметные различия между температурой воды и воздуха в ряде районов Атлантики вызывает образование сильных туманов.

Соленость водных масс в некоторых районах океана выше средней, так как значительная часть испарившейся влаги из-за относительной узости океана переносится ветрами на соседние материки.

Течения в Атлантике, в отличие от Тихого и Индийского океанов, направлены не по широте, а почти вдоль меридианов. Причины этого - большая вытянутость океана с севера на юг и очертания береговой линии. Течения в Атлантике активнее, чем в других океанах, переносят водные массы, а с ними тепло и холод из одних широт в другие. Течения влияют и на ледовые условия. Особенность океана - многочисленные айсберги и плавучий морской лед. Воды близ Гренландии - один из самых живописнейших районов Атлантики. Мощные ледяные «языки» выходят из глубин острова к океану и нависают над его холодными голубовато-зелеными водами высокими обрывами прозрачного льда. Временами они с грохотом отламываются и большими глыбами падают в воду. Течения выносят айсберги в открытый океан до 40° с. ш. Эти районы Атлантики опасны для судоходства. За движением айсбергов следит специальная патрульная воздушная служба, снимки поступают и с искусственных спутников Земли. Эта информация передается кораблям всех стран.

Органический мир Атлантики беднее видами, чем мир Тихого океана. Объясняется это относительной молодостью Атлантического океана и сильным похолоданием его климата во время последнего оледенения. При небольшом числе видов количество рыб и других морских животных в этом океане значительно. Шельфов и поднятий дна здесь больше, чем в Тихом океане. Поэтому много удобных мест для нереста донных и придонных рыб, в том числе промысловых: трески, сельди, скумбрии, морского окуня, мойвы. В полярных водах обитают киты и тюлени. Как и в Тихом океане, в Атлантическом есть почти все природные пояса. Внутри них выделяются природные комплексы морей, заливов (Средиземное, Северное, Балтийское и другие моря). По своей природе они отличаются от комплексов открытой части океана.

В северном субтропическом поясе находится уникальное по своей природе Саргассово море - море без берегов. Его границы образуют течения. Воды этого моря имеют высокую соленость (до 37‰) и температуру. На ярко-синей поверхности океана зелено-бурыми пятнами выступают небольшие пучки саргассовых водорослей. Воды моря бедны планктоном. Очень редки здесь и птицы. Океанологи называют такие районы «голубой океанической пустыней».

По обе стороны океана лежат развитые в хозяйственном отношении страны. Через Атлантику проходят самые важные морские пути. С незапамятных времен Атлантический океан место интенсивного рыболовного и зверобойного промысла. Китобойный промысел в Бискайском заливе велся еще в IX-XII вв.

Природные условия Атлантики благоприятны для развития жизни, поэтому из всех океанов он самый продуктивный. Большая часть улова рыбы и добычи других морских продуктов приходится на северную часть океана. Однако усиленный промысел в последнее время привел к уменьшению биологических богатств.

Шельфы Атлантического океана богаты месторождениями нефти и других полезных ископаемых. Тысячи скважин пробурены на шельфе Мексиканского залива и в Северном море. В связи с ростом городов, развитием судоходства во многих морях и в самом океане в последнее время наблюдается ухудшение природных условий. Загрязнены воды, воздух, ухудшились условия для отдыха на берегах океана и его морей. Например, Северное море покрыто многокилометровыми нефтяными пятнами. У берегов Северной Америки нефтяная пленка имеет ширину в сотни километров. Средиземное море относится к самым загрязненным на Земле. Атлантика уже не в состоянии самостоятельно очищаться от отходов. Борьба с загрязнением этого океана является международным делом. Уже заключены договоры, которые запрещают сброс в океан опасных отходов.

Тема урока: «Особенности природы Атлантического океана».

Цели урока: 1. Расширить и углубить знания уч-ся о природе Атлантического океана.

2.Развивать умения применять ранее полученные знания и навыки, умения сравнивать и делать выводы.

3. Продолжать формирование навыков и умений работать с тематическими и контурными картами.

4.Прививать интерес к изучению природы земли, и в частности Мирового океана.

Оборудование: Физическая карта океанов, контурная карта Атлантического океана, таблица «Площадь океанов и материков», компьютер, проектор, (кадры о движении воды в океане), план работы (на доске), глобус, эпиграф на плакате.

Деятельность учителя Деятельность учеников

Объявляет тему урока «Природа Атлантического Отвечают на вопрос «Какие океаны

Океана» и ставит задачи сравнить особенности уже изучили и показывают их на

Атл. океана с особенностями уже изученных карте.

2.Работа по теме урока.

1)Включает проектор и на фоне кадров, изобра-

жающих океан читает эпиграф: «Атлантический

океан! Необозримая огромная водная равнина,

раскинувшаяся на 25 млн. квадратных миль!

Величественная водная гладь! Из конца в конец

бороздят эти воды корабли всех стран под

флагами всех наций мира, и охраняют их два

огромных стража, внушавшие страх мореплавателям,

мыс Горн и мыс Бурь!

2)Предлагает выступить с заранее подготовленным Выступают с сообщением.

сообщением об исследованиях Атл. Океана.

3)Показывает океан на глобусе и на карте, объясняет, Отвечают на вопрос, найдя ответ

где проходят границы, задаёт вопрос: «Каковы в таблице.

размеры Атл. океана?» Предлагает сравнить с Сравнивают с размерами других размерами других океанов. океанов и делают выводы.

4)Предлагает разбирать особенности природы

по плану на доске, отвечать на вопросы и вносить

данные в контурные карты - делать графический

конспект-лоцию.

Размеры и географическое положение Атлантического океана. - В каких полушариях расположен океан? Отвечают на вопросы, используя

Какие материки омывает? карты атласа.

Особенности протяжённости с севера на юг,

с запада на восток.

Имеет ли широкие контакты с водами

Арктики и Антарктики?

Уч. предлагает сравнить с другими океанами. Сравнивают и делают выводы.

Берега, моря, острова и их происхождение.

В какой части сильнее изрезана береговая Отвечают на вопросы и делают

линия? выводы.

Где менее изрезанная береговая линия?

Какие острова по происхождению имеются

в Атл. океане?

Особенности рельефа дна.

Какова ширина шельфа? Отвечают на вопросы и после

Какова средняя и максимальная глубина? сравнения делают выводы

Где проходит срединно-океанический хребет? (один ряд сравнивает с Инд.

океаном, другой - с Тих. ок.) В

турных картах отмечают глубины.

Свойства воды, течения.

Какие главные свойства воды вы знаете? Отвечают на вопросы и отмечают

Где океан лучше всего прогревается и почему? данные в конт. картах.

Средняя температура 16градусов, у экватора - 26 град., у о. Исландия-+5градусов, а у берегов

Антарктиды - 0-1градус; Почему у берегов Исландии

воды теплее, чем вблизи Антарктиды (широта

одинаковая.)

Что такое солёность?

Рассчитайте среднюю солёность Атл. океана, Решают задачу и определяют

если в 1л. Воды содержится 35 гр. солей? среднюю солёность Атл. ок.

Средняя солёность составляет 35 промиле, Отмечают на карте солёность.

а на северо-востоке Ю. Америки она ниже,

всего около28 промиле, как это объяснить?

Назвать основные течения Атл. океана.

Взаимодействие океана с прилегающими частями суши.

Почему влияние Атлантического океана на сушу

значительно сильнее, чем Тихого? Вспомните

его протяжённость с запада на восток.

Что такое приливно-отливные течения? В контурных картах показывают

В заливе Фанди (США) высота до 18 м. высоту приливов в заливе Фанди.

Другие особенности природы.

Уч. предлагает в контурных картах отметить районы В контурные карты вносят данные.

тропических циклонов (Карибское море), сильных

штормов (Умеренные широты –сороковые),

3.Закрепление знаний.

Уч. предлагает ответить на вопросы: Отвечают на поставленные вопросы.

Показать на карте Атлантический океан.

Назвать его площадь.

Каковы особенности рельефа дна и какова

средняя глубина океана?

Назвать среднюю соленость и температуру воды

в океане.

Кто были первыми мореплавателями в

Атлантическом океане?

4. Рефлексия.

Уч. предлагает нарисовать руку успеха. Рисуют и выражают свое мнение по

Подготовить рассказ о природе Атлантического океана с использованием лоции в контурных картах и 19 параграфа

Атлантический океан - второй по величине после Тихого, океан Земли. Как и Тихий, он простирается от субарктических широт до Субантарктики, т. е. от подводного порога, отделяющего его от Северного Ледовитого океана на севере, до берегов Антарктиды на юге. На востоке Атлантический океан омывает берега Евразии и Африки, на западе - Северной и Южной Америки (рис. 3).

Не только в географическом положении крупнейших океанов Земли, но и во многих их особенностях - климатообразовании, гидрологическом режиме и т. п. - есть много общего. Тем не менее весьма существенны и различия, которые связаны с большой разницей размеров: по площади поверхности (91,6 млн км2) и по объему (около 330 млн км3) Атлантический океан примерно вдвое уступает Тихому.

Самая узкая часть Атлантического океана приходится на те же широты, где Тихий океан достигает своей наибольшей протяженности. Атлантический океан отличается от Тихого и более широким развитием шельфа, особенно в районе Ньюфаундленда и у юго-восточных берегов Южной Америки, а также в Бискайском заливе, Северном море и в районе Британских островов. Для Атлантики характерно также большое количество материковых островов и островных архипелагов, относительно недавно потерявших связь с континентами (Ньюфаундленд, Антильские, Фолклендские, Британские и др.). Острова вулканического происхождения (Канарские, Азорские, Св. Елены и др.) по сравнению с Тихим океаном немногочисленны.

Наиболее сильно расчленены берега Атлантического океана к северу от экватора. Там же, глубоко вдаваясь в сушу Северной Америки и Евразии, находятся наиболее значительные относящиеся к нему моря: Мексиканский залив (фактически полузамкнутое море между полуостровами Флорида и Юкатан и островом Куба), Карибское, Северное, Балтийское, а также межматериковое Средиземное море, соединенное проливами с Мраморным, Черным и Азовским внутренними морями. К северу от экватора у берегов Африки находится и широко открытый к океану обширный Гвинейский залив.

Формирование современной впадины Атлантического океана началось примерно 200 млн лет назад, в триасе, раскрытием рифта на месте будущего океана Тетис и разделением праматерика Пангеи на Лавразию и Гондвану (см. карту дрейфа материков). В дальнейшем происходило разделение Гондваны на две части - Африкано-Южно-американскую и Австрало-Антарктическую и формирование западной части Индийского океана; образование континентального рифта между Африкой и Южной Америкой и перемещение их к северу и северо-западу; создание нового океанического дна между Северной Америкой и Евразией. Только на месте Северной Атлантики, на границе с Северным Ледовитым океаном, связь между двумя материками сохранялась вплоть до конца палеогена.

В конце мезозоя и палеогене в результате перемещения в сторону Евразии самой устойчивой части распавшейся Гондваны - Африканской литосферной плиты, а также Индостанской глыбы, произошло замыкание Тетиса. Сформировались Средиземноморский (Альпийско-Гималайский) орогенный пояс и его западное продолжение - Антильско-Карибская складчатая система. Межматериковый бассейн Средиземного моря, Мраморное, Черное и Азовское моря, а также моря и заливы северной части Индийского океана, о которых говорилось в соответствующем разделе, следует рассматривать как фрагменты замкнувшегося древнего океана Тетис. Таким же «остатком» Тетиса на западе является Карибское море с прилегающей к нему сушей и частью Мексиканского залива.

Окончательное формирование впадины Атлантического океана и окружающих его материков произошло в кайнозойскую эру.

Вдоль всего океана с севера на юг, занимая его осевую часть, проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий расположенные по обе его стороны континентально-океанические литосферные плиты: Северо-Американскую, Карибскую и Южно-Американскую - на западе и Евразийскую и Африканскую - на востоке. Срединно-Атлантический хребет обладает наиболее ярко выраженными чертами срединно-океанических хребтов Мирового океана. Изучением именно этого хребта было положено начало исследованию глобальной системы срединно-океанических хребтов в целом.

От границы с Северным Ледовитым океаном у берегов Гренландии до соединения с Африкано-Антарктическим хребтом у острова Буве на юге Срединно-Атлантический хребет имеет протяженность свыше 18 тыс. км при ширине 1 тыс. км. На его долю приходится примерно треть площади всего дна океана. Вдоль свода хребта проходит система глубоких продольных разломов (рифтов), на всем протяжении его пересекают поперечные (трансформные) разломы. Районы наиболее активного проявления древнего и современного, подводного и надводного, рифтового вулканизма в северной части Срединно-Атлантического хребта - это Азорские острова у 40° с.ш. и уникальный, крупнейший вулканический остров Земли - Исландия на границе с Северным Ледовитым океаном.

Остров Исландия располагается непосредственно на Срединно-Атлантическом хребте, посредине его пересекает система рифтов - «ось спрединга», раздваивающаяся на юго-востоке. Вдоль этой оси поднимаются почти все потухшие и действующие вулканы Исландии, возникновение которых не прекращается и поныне. Исландия может рассматриваться как «продукт» разрастания дна океана, продолжающегося уже 14-15 млн лет (Х. Раст, 1980). Обе половины острова раздвигаются в стороны от рифтовой зоны, одна вместе с Евразийской плитой - - к востоку, другая вместе с Северо-Американской плитой - к западу. Скорость движения при этом составляет 1 - 5 см в год.

Южнее экватора Срединно-Атлантический хребет сохраняет свою целостность и типичные черты, но отличается от северной части меньшей тектонической активностью. Очагами рифтового вулканизма здесь являются острова Вознесения, Св. Елены, Тристан-да-Кунья.

По обе стороны от Срединно-Атлантического хребта простирается ложе океана, сложенное базальтовой корой и мощными толщами мезо-кайнозойских отложений. В строении поверхности ложа, как и в Тихом океане, выделяются многочисленные глубоководные котловины (более 5000 м, а Северо-Американская котловина - даже свыше 7000 м глубины), отделенные друг от друга подводными поднятиями и хребтами. Котловины американской стороны Атлантики - Ньюфаундлендская, Северо-Американская, Гвианская, Бразильская и Аргентинская; со стороны Евразии и Африки - Западно-Европейская, Канарская, Ангольская и Капская.

Самое крупное поднятие ложа Атлантического океана - Бермудское плато в пределах Северо-Американской котловины. В основе своей состоящее из океанических базальтов, оно перекрыто двухкилометровой толщей осадков. На его поверхности, находящейся на глубине 4000 м, возвышаются вулканы, увенчанные коралловыми постройками, образующими архипелаг Бермудские острова. Напротив берегов Южной Америки между Бразильской и Аргентинской котловинами располагается плато Рио-Гранди, также перекрытое мощными толщами осадочных пород и увенчанное подводными вулканами.

В восточной части ложа океана следует отметить Гвинейское поднятие вдоль бокового рифта срединного хребта. Этот разлом выходит на материк в районе Гвинейского залива в виде континентального рифта, к которому приурочен действующий вулкан Камерун. Еще южнее, между Ангольской и Капской котловинами, к берегам Юго-Западной Африки выходит подводный глыбовый хребет Китовый.

В основном ложе Атлантического океана граничит непосредственно с подводными окраинами материков. Переходная зона развита несравненно слабее, чем в Тихом океане, и представлена только тремя областями. Две из них - Средиземное море с прилегающими к нему участками суши и Антильско-Карибская область, расположенная между Северной и Южной Америкой, - являются фрагментами замкнувшегося к концу палеогена океана Тетис, отделенными друг от друга в процессе раскрытия средней части Атлантического океана. Поэтому у них много общего в особенностях геологического строения дна, характере рельефа подводных и наземных горных сооружений, типах проявления вулканической деятельности.

Впадина Средиземного моря отделена от глубоких котловин океана Гибралтарским порогом с глубиной всего 338 м. Наименьшая ширина Гибралтарского пролива - всего 14 км. В первой половине неогена Гибралтарского пролива вообще не существовало, и длительное время Средиземное море представляло собой замкнутый бассейн, изолированный от океана и морей, продолжающих его на востоке. Связь восстановилась только в начале четвертичного периода. Полуостровами и группами материковых островов, образованных структурами различного возраста, море разделено на ряд котловин, в строении дна которых преобладает земная кора субокеанического типа. В то же время значительная часть дна Средиземного моря, принадлежащая материковому подножью и шельфу, сложена материковой корой. Это прежде всего южная и юго-восточная части его впадин. Материковая кора характерна также и для некоторых глубоководных котловин.

В Ионическом море, между котловинами Центральной Средиземноморской, Критской и Левантийской, протягивается Центральный Средиземноморский вал, к которому примыкает Гелленский глубоководный желоб с максимальной глубиной всего Средиземного моря (5121 м), окаймленный с северо-востока дугой Ионических островов.

Впадине Средиземного моря свойственны сейсмичность и эксплозивно-эффузивный вулканизм, приуроченный главным образом к его центральной части, т.е. к зоне субдукции в районе Неаполитанского залива и прилегающих к нему участков суши. Наряду с самыми активными вулканами Европы (Везувий, Этна, Стромболи) там имеется много объектов, свидетельствующих о проявлениях палеовулканизма и активной вулканической деятельности в течение исторического времени. Отмеченные здесь особенности Средиземноморья позволяют рассматривать его «как находящуюся в наиболее поздней стадии развития переходную область» (О. К. Леонтьев, 1982). Фрагментами закрывшегося Тетиса являются также расположенные восточнее Черное и Азовское моря и Каспийское озеро-море. Особенности природы этих водоемов рассмотрены в соответствующих разделах регионального обзора Евразии.

Вторая переходная область Атлантического океана находится в его западной части, между Северной и Южной Америкой, и примерно соответствует западному сектору океана Тетис. Она состоит из двух полузамкнутых морей, обособленных друг от друга и от ложа океана полуостровами и островными дугами материкового и вулканического происхождения. Мексиканский залив представляет собой впадину мезозойского возраста глубиной в центральной части более 4000 м, окруженную широкой полосой шельфа со стороны материка и полуостровов Флорида и Юкатан. В пределах прилегающей суши, на шельфе и сопредельных частях залива сосредоточены крупнейшие запасы нефти и природного газа. Это нефтегазоносный бассейн Мексиканского залива, который генетически и по экономическому значению сопоставим с нефтегазоносным бассейном Персидского залива. Карибское море, отделенное от океана дугой Антильских островов, образовалось в неогене. Его максимальные глубины превышают 7000 м. Со стороны океана Антильско-Карибская переходная область ограничена глубоководным желобом Пуэрто-Рико, наибольшая глубина которого (8742 м) является в то же время максимальной для всего Атлантического океана. По аналогии со Средиземным морем эту область называют иногда Американским Средиземноморьем.

Третья переходная область, относимая к Атлантическому океану, - море Скоша (Скотия) - расположена между Южной Америкой и Антарктическим полуостровом, по обе стороны от 60° ю.ш., т.е. фактически в антарктических водах. На востоке эта область отделена от ложа океана Южно-Сандвичевым глубоководным желобом (8325 м) и дугой одноименных вулканических островов, насаженных на подводное поднятие. Дно моря Скоша сложено корой субокеанического типа, на западе сменяющейся океанической корой ложа Тихого океана. Окружающие его группы островов (Южная Георгия и др.) имеют материковое происхождение.

Обширные пространства шельфа, которые также являются характерной особенностью Атлантического океана, существуют как на его евразиатском, так и на американском флангах. Это результат сравнительно недавних опусканий и затопления прибрежных равнин. Еще в первой половине кайнозоя Северная Америка простиралась почти до полюса и соединялась с Евразией на северо-западе и северо-востоке. Образование шельфа Атлантики у берегов Северной Америки, очевидно, следует отнести к концу неогена, а у берегов Европы - к четвертичному периоду. С этим связано существование в его рельефе «сухопутных» форм - эрозионных ложбин, дюнных всхолмлений и т.п., а в более северных районах - следов ледниковой абразии и аккумуляции.

Выше уже отмечалось сходство географического положения Атлантического и Тихого океанов, которое не может не влиять на особенности климатообразования и гидрологические условия каждого из них. Примерно одинаковая протяженность с севера на юг, между субполярными широтами обоих полушарий, гораздо большие размеры и массивность суши, ограничивающей океаны в северном полушарии по сравнению с южным, сравнительно слабая связь и ограниченные возможности водообмена с Северным Ледовитым океаном и открытость в сторону других океанов и Антарктического бассейна на юге - все эти особенности обоих океанов обусловливают сходство между ними в распределении центров действия атмосферы, направлении ветров, в температурном режиме поверхностных вод и распределении атмосферных осадков.

В то же время нельзя не отметить, что Тихий океан по площади поверхности почти вдвое превосходит Атлантический и самая широкая часть его приходится на межтропическое пространство, где он через межостровные моря и проливы Юго-Восточной Азии имеет связь с наиболее теплой частью Индийского океана. Атлантический же океан в приэкваториальных широтах имеет наименьшую ширину, с востока и запада его ограничивают массивные участки суши Африки и Южной Америки. Эти особенности, а также различия в возрасте и строении самих впадин океанов создают географическую индивидуальность каждого из них, причем индивидуальные черты в большей степени характерны для северных частей океанов, в то время как в южном полушарии сходство между ними выражено в гораздо большей степени.

Главные барические системы над Атлантическим океаном, определяющие метеорологическую обстановку в течение всего года, - это приэкваториальная депрессия, которая, как и в Тихом океане, бывает несколько расширена в сторону летнего полушария, а также квазистационарные субтропические области высокого давления, по периферии которых в сторону экваториальной депрессии оттекают пассатные ветры - северо-восточные в северном полушарии и юго-восточные в южном.

В южном полушарии, где поверхность океана лишь на сравнительно небольших пространствах прерывается сушей, все основные барические системы вытянуты вдоль экватора в виде субширотных поясов, разделенных фронтальными зонами, и в течение года только несколько смещаются вслед за солнцем в сторону летнего полушария.

Зимой южного полушария юго-восточный пассат проникает до экватора и несколько севернее, в сторону Гвинейского залива и северной части Южной Америки. Основные осадки в это время выпадают в северном полушарии, а по обе стороны от Южного тропика преобладает сухая погода. Южнее 40° ю.ш. активно действует западный перенос, дуют ветры, часто достигающие штормовой силы, наблюдаются густая облачность и туманы, выпадают обильные осадки в виде дождя и снега. Это «ревущие сороковые» широты, о которых уже говорилось в разделах, посвященных природе Тихого и Индийского океанов. Со стороны Антарктиды в высоких широтах дуют юго-восточные и восточные ветры, с которыми на север выносятся айсберги и морские льды.

В теплую половину года основные направления движения воздушных потоков сохраняются, но экваториальная ложбина расширяется к югу, юго-восточный пассат усиливается, устремляясь в область пониженного давления над Южной Америкой, и вдоль ее восточного побережья выпадают осадки. Западные ветры в умеренных и высоких широтах остаются господствующим атмосферным процессом.

Природные условия в субтропических и умеренных широтах Северной Атлантики существенно отличаются от тех, которые характерны для южной части океана. Это связано как с особенностями самой акватории, так и с размерами ограничивающей ее суши, температура и давление воздуха над которой резко меняются в течение года. Наиболее значительные контрасты давления и температур создаются зимой, когда над покрытой льдами Гренландией, Северной Америкой и внутренними частями Евразии в связи с выхолаживанием образуются центры высокого давления и температура не только над сушей, но и над забитыми льдом межостровными водами Канадского Арктического архипелага бывает очень низкой. Сам же океан, за исключением прибрежной северо-западной части, сохраняет даже в феврале температуру поверхностных вод от 5 до 10 °С. Это связано с притоком в северо-восточную часть Атлантики теплых вод с юга и отсутствием поступления холодной воды со стороны Северного Ледовитого океана.

На севере Атлантического океана зимой формируется замкнутая область пониженного давления - Исландский, или Северо-Атлантический, минимум. Его взаимодействие с расположенным у 30-й параллели Азорским (Северо-Атлантическим) максимумом создает над Северной Атлантикой преобладающий западный ветровой поток, выносящий с океана на Евразийский материк влажно-неустойчивый относительно теплый воздух. Этот атмосферный процесс сопровождается выпадением осадков в виде дождя и снега при положительных температурах. Аналогичная ситуация распространяется на акваторию океана к югу от 40° с.ш. и на Средиземноморье, где в это время выпадают дожди.

В летний сезон северного полушария область высокого давления сохраняется только над ледяным щитом Гренландии, над материками устанавливаются центры низкого давления, Исландский минимум ослабевает. Западный перенос остается главным циркуляционным процессом в умеренных и высоких широтах, но он выражен не так интенсивно, как в зимнее время. Азорский максимум усиливается и расширяется, и большая часть акватории Северной Атлантики, включая Средиземное море, оказывается под воздействием тропических воздушных масс и не получает осадков. Только у берегов Северной Америки, куда по периферии Азорского максимума поступает влажнонеустойчивый воздух, выпадают осадки муссонного типа, хотя этот процесс выражен совсем не так ярко, как на тихоокеанском побережье Евразии.

Летом и особенно осенью над акваторией Атлантического океана между северным тропиком и экватором (как в Тихом и Индийском океанах на этих широтах) зарождаются тропические ураганы, которые с огромной разрушительной силой проносятся над Карибским морем, Мексиканским заливом, Флоридой, а иногда проникают далеко на север, вплоть до 40° с.ш.

В связи с наблюдаемой за последние годы высокой активностью Солнца у берегов Атлантического океана повторяемость тропических ураганов значительно возросла. В 2005 г. на южное побережье США обрушились три урагана - «Катрина», «Рита» и «Эмили», первый из которых нанес огромный ущерб г. Новый Орлеан.

Система поверхностных течений Атлантического океана в общих чертах повторяет их циркуляцию в Тихом океане.

В приэкваториальных широтах существует два пассатных течения - Северное Пассатное и Южное Пассатное, перемещающиеся с востока на запад. Между ними на восток движется Межпассатное противотечение. Северное Пассатное течение проходит вблизи 20° с.ш. и у берегов Северной Америки постепенно отклоняется на север. Южное Пассатное течение, проходящее южнее экватора от берегов Африки на запад, достигает восточного выступа южноамериканского материка и у мыса Кабу-Бранку разделяется на две ветви, идущие вдоль берегов Южной Америки. Северная его ветвь (Гвианское течение) достигает Мексиканского залива и вместе с Северным Пассатным течением принимает участие в формировании системы теплых течений Северной Атлантики. Южная ветвь (Бразильское течение) достигает 40° ю.ш., где встречается с ответвлением циркумполярного течения Западных ветров - холодным Фолклендским течением. Еще одна ветвь течения Западных ветров, выносящая на север относительно холодные воды, входит в Атлантический океан у юго-западного побережья Африки. Это Бенгельское течение - аналог Перуанского течения Тихого океана. Его влияние прослеживается почти до экватора, где оно вливается в Южное Пассатное течение, замыкая южный круговорот Атлантики и значительно снижая температуру поверхностных вод у берегов Африки.

Общая картина поверхностных течений Северной Атлантики гораздо сложнее, чем в южной части океана, и имеет также существенные отличия от системы течений северной части Тихого океана.

Ветвь Северного Пассатного течения, усиленная Гвианским течением, проникает через Карибское море и Юкатанский пролив в Мексиканский залив, вызывая там значительное повышение уровня воды по сравнению с океаном. В результате возникает мощное сточное течение, которое, огибая Кубу, через Флоридский пролив выходит в океан под названием Гольфстрим («поток из залива»). Так у юго-восточных берегов Северной Америки зарождается величайшая система теплых поверхностных течений Мирового океана.

Гольфстрим у 30° с.ш. и 79° з.д. сливается с теплым Антильским течением, являющимся продолжением Северного Пассатного течения. Далее Гольфстрим проходит вдоль края материковой отмели примерно до 36° с.ш. У мыса Хаттерас, отклоняясь под воздействием вращения Земли, он поворачивает на восток, огибая край Большой Ньюфаундлендской банки, и уходит к берегам Европы под названием Северо-Атлантическое течение, или «Дрейф Гольфстрима».

При выходе из Флоридского пролива ширина Гольфстрима достигает 75 км, глубина - 700 м, а скорость течения - от 6 до 30 км/ч. Средняя температура воды на поверхности 26 °С. После слияния с Антильским течением ширина Гольфстрима увеличивается в 3 раза, а расход воды составляет 82 млн м3/с, т. е. в 60 раз превышает расход всех рек земного шара.

Северо-Атлантическое течение у 50° с.ш. и 20° з.д. разделяется на три ветви. Северная (течение Ирмингера) направляется к южным и западным берегам Исландии, и огибает затем южное побережье Гренландии. Основная средняя ветвь продолжает двигаться на северо-восток, к Британским островам и Скандинавскому полуострову, и уходит в Северный Ледовитый океан под названием Норвежское течение. Ширина его потока к северу от Британских островов достигает 185 км, глубина - 500 м, скорость течения - от 9 до 12 км в сутки. Температура воды на поверхности составляет 7... 8 °С зимой и 11... 13 °С летом, что в среднем на 10 °С выше, чем на той же широте в западной части океана. Третья, южная, ветвь проникает в Бискайский залив и продолжается к югу вдоль Пиренейского полуострова и северо-восточных берегов Африки в виде холодного Канарского течения. Вливаясь в Северное Пассатное течение, оно замыкает субтропический круговорот Северной Атлантики.

Северо-западная часть Атлантического океана находится в основном под влиянием холодных вод, поступающих из Арктики, и там складываются иные гидрологические условия. В районе острова Ньюфаундленд навстречу Гольфстриму движутся холодные воды Лабрадорского течения, оттесняя теплые воды Гольфстрима от северо-восточных берегов Северной Америки. Зимой воды Лабрадорского течения бывают на 5...8 °С холоднее Гольфстрима; весь год их температура не превышает 10 °С, они образуют так называемую «холодную стену». Схождение теплых и холодных вод способствует развитию микроорганизмов в верхнем слое воды и, следовательно, обилию рыбы. Особенно славится в этом отношении Большая Ньюфаундлендская банка, где ловят треску, сельдь, лосося.

Примерно до 43° с.ш. Лабрадорское течение выносит айсберги и морской лед, что в сочетании с характерными для этой части океана туманами представляет большую опасность для судоходства. Трагической иллюстрацией служит катастрофа лайнера «Титаник», потерпевшего крушение в 1912 г. в 800 км к юго-востоку от Ньюфаундленда.

Температура воды на поверхности Атлантического океана, как и в Тихом, в южном полушарии в целом ниже, чем в северном. Даже на 60° с.ш. (за исключением северо-западных районов) температура поверхностных вод колеблется в течение года от 6 до 10 °С. В южном полушарии на той же широте она близка к 0 °С и в восточной части ниже, чем в западной.

Наиболее теплые поверхностные воды Атлантики (26...28 °С) приурочены к зоне между экватором и Северным тропиком. Но даже эти максимальные величины не достигают значений, отмечаемых на тех же широтах в Тихом и Индийском океанах.

Показатели солености поверхностных вод Атлантического океана отличаются гораздо большим разнообразием, чем в других океанах. Наибольшие значения (36-37 %о - максимальная величина для открытой части Мирового океана) характерны для притропических районов с малыми годовыми суммами осадков и сильным испарением. Высокая соленость связана также с поступлением соленых вод из Средиземного моря через мелководный Гибралтарский пролив. С другой стороны, большие участки водной поверхности обладают средней океанической и даже пониженной соленостью. Это связано с большими суммами атмосферных осадков (в приэкваториальных районах) и опресняющим воздействием крупных рек (Амазонки, Ла-Платы, Ориноко, Конго и др.). В высоких широтах снижение солености до 32-34 %о, особенно в летнее время, объясняется таянием айсбергов и плавучих морских льдов.

Особенности строения котловины Северной Атлантики, циркуляция атмосферы и поверхностных вод в субтропических широтах обусловили существование здесь уникального природного образования, называемого Саргассово море. Это участок акватории Атлантического океана между 21 и 36 с.ш. и 40 и 70° з.д. Саргассово море «безбрежно, но не безгранично». Его своеобразными рубежами можно считать течения: Северное Пассатное на юге, Антильское на юго-западе, Гольфстрим на западе, Северо-Атлантическое на севере и Канарское на востоке. Границы эти подвижны, поэтому площадь Саргассова моря колеблется между 6 и 7 млн км2. Его положение примерно соответствует центральной части Азорского барического максимума. В пределах Саргассова моря находятся вулканические и коралловые острова Бермудского архипелага.

Основные особенности поверхностных вод Саргассова моря по сравнению с окружающей акваторией - малая их подвижность, слабое развитие планктона и наибольшая в Мировом океана прозрачность, особенно летом (до глубины 66 м). Характерны также высокие показатели температуры и солености.

Свое название море получило от плавающих бурых водорослей, принадлежащих к роду Sargassum. Водоросли переносятся течениями, и район их скопления совпадает с пространством между Гольфстримом и Азорскими островами. Средняя масса их в акватории Саргассова моря составляет около 10 млн тонн. Такого их количества нет больше нигде в пределах Мирового океана. В водах Саргассова моря на глубинах 500-600 м нерестятся европейские и американские угри. Затем личинки этих ценных промысловых рыб переносятся течениями в устья крупных рек, и взрослые особи снова возвращаются для нереста в Саргассово море. Для завершения полного жизненного цикла им требуется несколько лет.

Отмеченное выше сходство между Атлантическим и Тихим океанами проявляется также и в особенностях их органического мира. Это вполне естественно, так как оба океана, простираясь между северным и южным полярными кругами и образуя на юге, вместе с Индийским океаном, непрерывную водную поверхность, основными особенностями своей природы, органического мира в том числе, отражают общие черты Мирового океана.

Как и для всего Мирового океана, для Атлантики характерно обилие биомассы при относительной бедности видового состава органического мира в умеренных и высоких широтах и гораздо большее видовое разнообразие в межтропическом пространстве и субтропиках.

Умеренный и субантарктический пояса южного полушария входят в Антарктическую биогеографическую область.

Для Атлантического океана, как и для других океанов в этих широтах, свойственно присутствие в составе фауны крупных млекопитающих - морских котиков, нескольких видов настоящих тюленей, китообразных. Последние представлены здесь наиболее полно по сравнению с другими частями Мирового океана, но в середине минувшего столетия они подверглись сильному истреблению. Из рыб для Южной Атлантики характерны эндемичные семейства нототениевых и белокровных щук. Количество видов планктона невелико, но его биомасса, особенно в умеренных широтах, очень значительна. В составе зоопланктона представлены веслоногие рачки (криль) и птероподы, в фитопланктоне доминируют диатомовые водоросли. Для соответствующих широт северной части Атлантического океана (Северо-Атлантическая биогеографическая область) характерно присутствие в составе органического мира тех же групп живых организмов, что и в южном полушарии, но представлены они другими видами и даже родами. А по сравнению с теми же широтами Тихого океана Северная Атлантика отличается большим видовым разнообразием. Особенно это касается рыб и некоторых млекопитающих.

Многие районы Северной Атлантики издавна являлись и продолжают оставаться местами интенсивного рыболовства. На банках у берегов Северной Америки, в Северном и Балтийском морях вылавливают треску, сельдь, палтуса, морского окуня, кильку. С давних времен в Атлантическом океане велась охота на млекопитающих, особенно на тюленей, китов и других морских животных. Это привело к сильному истощению промысловых ресурсов Атлантики по сравнению с Тихим и Индийским океанами.

Как и в других частях Мирового океана, наибольшее разнообразие жизненных форм и максимальное видовое богатство органического мира наблюдается в тропической части Атлантического океана. В планктоне многочисленны фораминиферы, радиолярии, веслоногие рачки. Для нектона характерны морские черепахи, кальмары, акулы, летучие рыбы; из промысловых видов рыб обильны тунцы, сардины, макрель, в зонах холодных течений - анчоусы. Среди придонных форм представлены различные водоросли: зеленые, красные, бурые (уже упоминавшиеся выше саргассовые); из животных - осьминоги, коралловые полипы.

Но несмотря на относительное видовое богатство органического мира в тропической части Атлантического океана, он все же менее разнообразен, чем в Тихом и даже в Индийском океанах. Здесь гораздо беднее представлены коралловые полипы, распространение которых ограничено, в основном, Карибским бассейном; отсутствуют морские змеи, многие виды рыб. Возможно, это связано с тем, что в приэкваториальных широтах Атлантический океан имеет наименьшую ширину (менее 3000 км), что несопоставимо с огромными пространствами Тихого и Индийского океанов.

Возник океан в результате раскола суперконтинента "Пангея" на две больших части, которые впоследствии сформировали современные материки.

Атлантический океан известен человеку издревле. Упоминая об океане, который именуется Атлантическим, можно встретить в записях 3 в. до н.э. Название возникло, вероятно, от легендарного пропавшего материка Атлантида. Правда не ясно, какую территорию он обозначал, ведь в древности люди были ограничены в средствах передвижения по морю.

Рельеф и острова

Отличительной особенностью Атлантического океана является очень маленькое количество островов, а так же сложный рельеф дна, который образует множество котлованов и желобов. Самые глубокие среди них желоб Пуэрто-Рико и Южно-Сандвичев, глубина которых превышает 8 км.

Большое воздействие на структура дна оказывает землетрясения и вулканы, наибольшая активность тектонических процессов наблюдается в экваториальной зоне. Вулканическая активность в океане продолжается вот уже 90 млн. лет. Высота многих подводных вулканов превышает 5 км. Наиболее крупные и известные находятся в желобах Пуэрто-Рико и Юно-Сандвичев, а также на Срединно-Атлантическом хребте.

Климат

Большая меридиональная протяженность океана с севера на юг объясняет разнообразие климатических условий на поверхности океана. В экваториальной зоне незначительные колебания температуры в течение всего года и средней температуре +27 градусов. Так же огромное влияние на температуру океана оказывает обмен водой с Северным Ледовитым океаном . С севера в Атлантический океан дрейфуют десятки тысяч айсбергов , доплывая почти до тропических вод.

У юго-восточных берегов Северной Америки зарождается Гольфстрим - крупнейшее течение на планете. Расход воды в сутки составляет 82 млн. куб. м., что в 60 раз превышает расход все рек. Ширина течения достигает 75 км. в ширину, а глубина 700 м. Скорость течения колеблется в пределах 6-30 км/ч. Гольфстрим несет теплые воды, температура верхнего слоя течения составляет 26 градусов.

В районе о. Ньюфаундленд Гольфстрим встречается с "холодной стеной" Лабрадорского течения. Смешение вод создается идеальные условия для размножения микроорганизмов в верхних слоях. Наиболее известна в этом отношении Большая Ньюфаундлендская бочка , являющаяся источником промысла таких рыб как треска, сельдь и лосось.

Флора и фауна

Для Атлантического океана характерно обилие биомассы при относительно бедном видовом составе в северных и южных окраинах. Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в экваториальной зоне.

Из рыб наиболее распространены семейства нанотениевых и белокровных щук. Крупные млекопитающие представлены наиболее широко: китообразные, тюлени, морские котики и др. Количество планктона незначительное, что обуславливает миграции китов в поля нагула на север или в умеренные широты, где его больше.